Les maux de tête figurent parmi les troubles les plus fréquemment rencontrés dans notre quotidien, touchant près de 90% de la population à un moment donné de leur vie. Bien plus qu’un simple désagrément passager, ces douleurs céphaliques peuvent considérablement impacter notre qualité de vie, notre productivité et notre bien-être général. Comprendre les différents types de maux de tête et leurs caractéristiques spécifiques constitue la première étape vers un soulagement efficace et une meilleure gestion de ces épisodes douloureux.

Dans notre société moderne, où le stress, les écrans et les rythmes effrénés sont omniprésents, il devient essentiel de savoir identifier les signaux que nous envoie notre corps. Chaque type de mal de tête présente des particularités qui nécessitent une approche adaptée, allant de modifications simples de nos habitudes de vie à des interventions plus ciblées.

Comprendre les Mécanismes des Céphalées

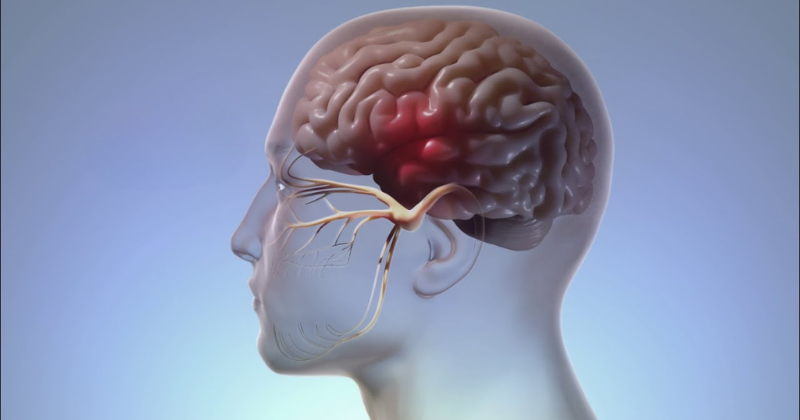

Avant d’explorer les différents types, il est important de comprendre que les maux de tête résultent de l’activation des nocicepteurs (récepteurs de la douleur) présents dans les structures sensibles de la tête et du cou. Ces structures incluent les vaisseaux sanguins, les muscles, les nerfs et les méninges qui enveloppent le cerveau.

1. La Céphalée de Tension : Le Mal de Tête du Quotidien

La céphalée de tension représente environ 80% de tous les maux de tête et se caractérise par une douleur sourde et constante, souvent décrite comme un “étau” autour de la tête. Cette sensation d’oppression bilatérale s’étend généralement du front vers l’occiput, créant une bande douloureuse caractéristique.

Les facteurs déclenchants incluent principalement le stress psychologique, les tensions musculaires cervicales, la fatigue oculaire prolongée et les mauvaises postures. La sédentarité moderne, combinée à l’utilisation intensive d’écrans, crée un terrain propice au développement de contractures musculaires dans la région cervico-occipitale, contribuant à l’apparition de ces céphalées.

Le traitement repose sur une approche multimodale : techniques de relaxation progressive, massages ciblés des muscles trapèzes et sous-occipitaux, correction ergonomique du poste de travail, et intégration d’exercices d’étirement réguliers. L’aromathérapie, notamment avec l’huile essentielle de lavande vraie (Lavandula angustifolia), peut apporter un soulagement complémentaire grâce à ses propriétés relaxantes et antispasmodiques.

2. La Migraine : Complexité Neurologique et Impact Fonctionnel

La migraine constitue un trouble neurologique complexe touchant environ 15% de la population, avec une prédominance féminine marquée. Elle se manifeste par des crises récurrentes de douleurs pulsatiles, généralement unilatérales, accompagnées de symptômes neurovégétatifs caractéristiques : nausées, vomissements, photophobie et phonophobie.

La physiopathologie migraineuse implique une dysfonction de la neurotransmission sérotoninergique et une hyperexcitabilité corticale, créant une cascade inflammatoire neurovasculaire. Les facteurs déclenchants sont multiples et individuels : fluctuations hormonales, certains aliments riches en tyramine (fromages affinés, chocolat, vin rouge), variations du rythme circadien, stress émotionnel ou facteurs environnementaux.

La gestion préventive repose sur l’identification et l’évitement des triggers personnels, la régularisation du sommeil, et l’adoption d’une hygiène de vie adaptée. Les suppléments en magnésium (300-400mg/jour) et en coenzyme Q10 ont démontré une efficacité dans la prévention migraineuse. Durant les crises, l’isolement dans un environnement sombre et silencieux, associé à l’application de froid sur la région temporale, peut atténuer l’intensité des symptômes.

3. Les Céphalées en Grappe : Intensité Extrême et Périodicité Caractéristique

Les céphalées en grappe, bien que rares (moins de 1% de la population), se distinguent par leur intensité exceptionnelle et leur présentation clinique très spécifique. La douleur, décrite comme “un couteau brûlant” ou “un clou chauffé au rouge”, se localise strictement autour de l’œil et présente un caractère orbital profond et lancinant.

Ces céphalées surviennent par épisodes groupés (d’où leur nom), avec une fréquence pouvant aller de une à huit crises par jour, durant des périodes de quelques semaines à plusieurs mois, suivies de phases de rémission complète. La chronicité du rythme circadien est frappante, avec des horaires de survenue très réguliers, souvent nocturnes.

L’approche thérapeutique combine oxygénothérapie à haut débit (15L/min pendant 15-20 minutes) comme traitement de crise, et maintien d’un rythme de sommeil strict pendant les périodes actives. L’éviction complète de l’alcool durant les phases de grappe est impérative, celui-ci constituant un déclencheur quasi-systématique.

4. Céphalées Cervicogènes : L’Impact des Dysfonctions Vertébrales

Les céphalées cervicogènes trouvent leur origine dans les dysfonctionnements de la région cervicale haute, particulièrement au niveau de l’articulation occipito-atlantoïdienne et des segments C1-C2. Ces maux de tête résultent d’une convergence nociceptive entre les afférences trigéminales et les fibres nerveuses cervicales au niveau du complexe trigémino-cervical.

La douleur débute typiquement dans la région sous-occipitale et irradie vers les régions temporales et frontales selon une distribution unilatérale fixe. Les patients décrivent souvent une raideur cervicale associée et une limitation des mouvements de rotation et d’extension cervicale.

Le traitement privilégie les approches manuelles : techniques ostéopathiques de mobilisation articulaire, thérapie myofasciale des muscles sous-occipitaux, et exercices de renforcement des muscles profonds du cou. La correction posturale, notamment chez les travailleurs sur écran, constitue un élément préventif fondamental. L’intégration d’exercices de proprioception cervicale et de contrôle moteur améliore significativement la stabilité articulaire et réduit la récurrence des épisodes.

5. Céphalées de Rebond : Le Piège de la Surconsommation Médicamenteuse

Les céphalées de rebond, ou céphalées par surconsommation médicamenteuse, représentent un phénomène paradoxal où les traitements initialement efficaces deviennent la cause du maintien des douleurs céphaliques. Ce cercle vicieux se développe généralement après plusieurs semaines de prise quotidienne d’antalgiques, créant une dépendance neurophysiologique.

Le mécanisme implique une sensibilisation centrale et une modification des seuils nociceptifs, transformant progressivement des céphalées épisodiques en douleurs chroniques quotidiennes. Les patients décrivent une douleur sourde et constante, ponctuée d’exacerbations lors du délai d’action des médicaments.

La prise en charge nécessite un sevrage médicamenteux progressif, idéalement supervisé par un professionnel de santé. L’accompagnement par des techniques de gestion non pharmacologiques devient crucial : méditation de pleine conscience, techniques de respiration contrôlée, et thérapies cognitivo-comportementales. La phytothérapie, avec des plantes adaptogènes comme le ginkgo biloba ou la petite pervenche (Vinca minor), peut soutenir la transition en améliorant la microcirculation cérébrale.

6. Céphalées Hormonales : L’Influence des Fluctuations Endocriniennes

Les céphalées hormonales touchent principalement les femmes et sont étroitement liées aux variations des taux d’œstrogènes et de progestérone. Ces maux de tête surviennent préférentiellement durant certaines phases du cycle menstruel, particulièrement en période prémenstruelle ou menstruelle, ainsi que lors de transitions hormonales marquées (grossesse, ménopause).

La chute brutale des œstrogènes déclenche une cascade neurovasculaire similaire à celle observée dans la migraine, expliquant la ressemblance symptomatique. Les fluctuations hormonales influencent également les niveaux de sérotonine, neurotransmetteur clé dans la régulation de la douleur et de l’humeur.

L’approche thérapeutique privilégie la régulation naturelle des cycles hormonaux par la phytothérapie : l’alchémille (Alchemilla vulgaris) pour ses propriétés progestérone-like, le gattilier (Vitex agnus-castus) pour réguler la prolactine, et l’onagre riche en acides gras essentiels. L’adoption d’une alimentation anti-inflammatoire, riche en oméga-3 et pauvre en sucres raffinés, contribue à stabiliser les fluctuations hormonales et à réduire l’intensité des céphalées.

7. Céphalées Sinusiennes : L’Impact de l’Inflammation des Cavités Paranasales

Les véritables céphalées sinusiennes demeurent relativement rares et sont souvent confondues avec d’autres types de maux de tête. Elles résultent d’une inflammation aiguë des sinus paranasaux (maxillaires, frontaux, ethmoïdaux ou sphénoïdaux) et s’accompagnent systématiquement de signes inflammatoires locaux : congestion nasale, écoulement purulent et douleur à la pression des zones sinusiennes.

La douleur présente des caractéristiques spécifiques : aggravation lors des mouvements de la tête, sensation de pression et de plénitude, et variation selon la position (aggravation en position penchée en avant). La localisation varie selon le sinus affecté, créant des patterns douloureux distincts.

Le traitement combine drainage sinusien par inhalations d’huiles essentielles décongestionnantes (eucalyptus radiata, ravintsara), irrigation nasale avec des solutions salines hypertoniques, et approches anti-inflammatoires naturelles. L’hydratation optimale et l’humidification de l’air ambiant favorisent la fluidification des sécrétions et facilitent le drainage naturel des sinus.

Conclusion

La diversité des types de maux de tête reflète la complexité des mécanismes neurophysiologiques impliqués et souligne l’importance d’une approche diagnostique précise. Chaque forme de céphalée nécessite une stratégie thérapeutique adaptée, combinant judicieusement approches conventionnelles et méthodes complémentaires.

L’identification des facteurs déclenchants personnels, l’adoption d’une hygiène de vie équilibrée et l’intégration de techniques de gestion du stress constituent les piliers d’une prise en charge efficace. Une consultation médicale spécialisée demeure indispensable en cas de céphalées inhabituelles, d’aggravation progressive ou de signes neurologiques associés, permettant d’écarter toute pathologie sous-jacente et d’optimiser la stratégie thérapeutique.